С середины XIV века в русских землях, соседствовавших с золотоордынскими владениями, стали использоваться серебряные монеты Золотой Орды, называвшиеся «дангами». Отсюда происходит и название русских монет — денга (или деньга), упоминания о которых встречаются в письменных источниках с 1380-х годов.

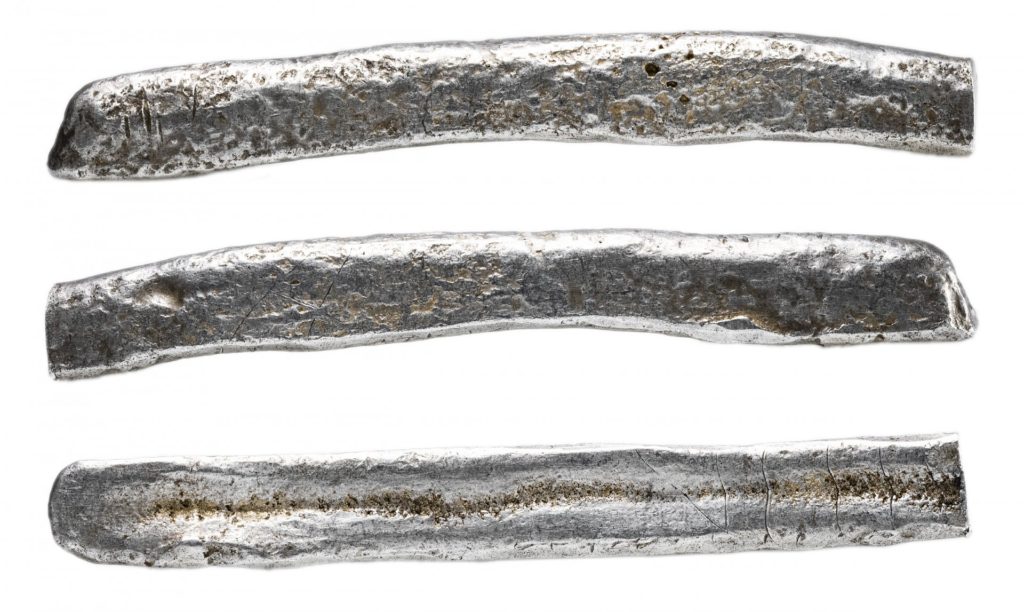

До середины XV века для крупных покупок и платежей использовали по-прежнему серебряные слитки — рубли; как правило, это были гривны новгородского типа и их половинки — полтины.

Соотношение рубля и денги в разных землях было различным.

Еще с 1360‑х годов в русских землях, использовавших в обращении золотоордынские монеты, начинается чеканка подражаний им.

В 1370-е годы в чернигово-северских владениях появляются данги и подражания им с надчеканкой черниговского трезубца. Князь Дмитрий Ольгердович Брянский выпускает монеты со своим именем кириллицей на одной стороне и подражанием арабским надписям на другой.

В 1370-е — начале 1380-х годов на обширной территории Поочья и Верхнего Подонья появляются джучидские данги и подражания им с различными буквенными надчеканками, основная масса которых еще не соотнесена с конкретными княжествами или эмитентами либо имеет спорную атрибуцию.

Куфические дирхамы перестали поступать на Русь в XI веке, западноевропейские и византийские монеты и их имитации продолжали использоваться еще в течение столетия, но их приток постепенно сокращался.

С XII века широкое хождение монет прекратилось. Для проведения крупных торговых операций и покупок, выплат дани, совершения вкладов в церкви и монастыри использовались серебряные слитки весом до 200 граммов, в XII–XIII веках называвшиеся гривнами серебра. С XIV века они стали — рублями, а их половинки — полтинами. Что служило заменителем монет в XII — первой половине XIV века, остается дискуссионным. В частности, на эту роль исследователями предлагаются шиферные пряслица, некоторые виды бус, стеклянные браслеты и даже раковины каури, получившие на Руси названия ужовок, змеиных головок и жерновков.

Несмотря на жестокие казни, обычай обрезывания серебряной монеты, стихийно распространившийся на Руси, привел к денежному кризису.

Указом великого князя Ивана Грозного и его матери, великой княгини Елены Глинской, запрещалось обращение поддельных, низкопробных и обрезанных серебряных монет, выпущенных в различных русских городах в предыдущие правления. Началась централизованная чеканка новых монет — копеек, имевших на лицевой стороне изображение великого князя на коне с копьем в руке, денег с изображением ездеца с саблей и полушек с изображением птички.

Новые монеты выпускались на государственных денежных дворах в Москве, Новгороде, Пскове и Твери. Право откупа монет, время от времени применявшееся ранее, было ликвидировано. Монеты чеканились по весовой норме: копейки — 0,68 грамма; денги — 0,34 грамма; полушки — 0,17 грамма. Копейка равнялась двум денгам, или четырем полушкам. Рубль являлся счетно-весовым понятием и содержал сто копеек. Для мелкого розничного обращения чеканились медные монеты — пулы.

Ознакомится с монетами советского периода можно на нашем сайте по этой ссылке: http://bikin-museum.ru/?page_id=710

Задумываться о введении бумажных денег начали еще в царствование Елизаветы Петровны, однако первые ассигнации появились в Российской империи только при Екатерине II, когда по Манифесту 29 декабря 1768 года для размена ассигнаций учреждался специальный банк с отделениями в Санкт-Петербурге и Москве.

Ассигнации должны были заменить тяжелую медную монету и, следовательно, облегчить перевозку денег. Кроме того, производительность серебряных рудников не позволяла обеспечить необходимые объемы серебряной монеты.

Бумажные деньги обращались наравне с ходячей монетой и должны были приниматься во все государственные сборы. Вывоз ассигнаций за границу и обратный их ввоз запрещался.

Печатание бумажных денег производилось в Особой экспедиции при Сенате. Ассигнации выпускались четырьмя номиналами — 100, 75, 50 и 25 рублей. Однако очень быстро умельцы научились переделывать 25-рублевые ассигнации в 75-рублевые, и от печатания последних пришлось отказаться, а выпущенные в обращение экземпляры изъять.

Ознакомится с купюрами конца XIX и XX веков можно на нашем сайте по этой ссылке: http://bikin-museum.ru/?page_id=592

С первой трети XVIII века в России начал формироваться один из ключевых институтов, способствовавший дальнейшему развитию экономики, — система банков и государственного кредита. Еще в 1733 году Монетный двор получил разрешение давать деньги в долг — под залог золотых и серебряных изделий. Основная цель — предоставлять под разумный процент кредит людям «всякого чина», поскольку у частных лиц в это время можно было занять деньги только под очень высокий процент . Однако распространения эта практика не получила — из-за ограничений вариантов залога.

Потребность в получении наличных под фиксированный и невысокий процент сохранялась, и в 1754 году были созданы два государственных банка — для дворянства и для купечества. Первый имел право выдавать ссуды до 10 тысяч рублей на три года под 6 % — под залог дворянских имений. Второй выдавал кредиты купцам, торговавшим при порте, под тот же процент на срок не менее месяца и не более шести месяцев под залог товара.

Деятельность Купеческого банка оказалась не очень успешной, и в 1782 году его капитал был передан в Дворянский банк. Финансовая стабильность самого Дворянского банка была под угрозой, поскольку многие влиятельные дворяне не выплачивали ссуды и способа заставить их сделать это — не было. Его капитал был передан в 1786 году Государственному заемному банку.

Кроме того, в 1758 году был создан Медный банк, предоставлявший ссуду, в том числе фабрикантам и заводчикам, помимо купцов и помещиков. Он выдавал ссуды медной монетой под 6 % годовых, а возвращать требовал частично серебром. Таким образом, государство пыталось удовлетворить потребность в серебре и попутно простимулировать развитие торговли и промышленности.

В 1817 году, при Александре I, для координации деятельности всех кредитных учреждений был создан Совет государственных кредитных установлений. Он должен был ревизовать операции банков и ежегодно публиковать отчет. В его ведении находились Государственная комиссия погашения долгов, Ассигнационный, Заемный и новый Государственный коммерческий банки. Последний возник в том же 1817 году «для оживления промышленного и торгового дела» и мог принимать вклады, выдавать ссуды, учитывая векселя, обеспечивал перевод денег.

Таким образом, к первой половине XIX века в целом сложилась современная финансовая система России. Ее венцом стало создание в 1860 году Александром II Государственного банка — крупнейшего кредитного учреждения страны.

[По информации электронных ресурсов]

Хранитель музейных коллекций

МБУ «Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева» Ю.И. Артеменко